|

|

||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||

|

|

tome VI - 随筆・紀行1 |

|

|

|

〜ツクチェ・ピーク偵察行〜 山田 新 |

|

|

米本と私はエベレスト山麓へ旅をすることにした。当時私は法学部の「五年生」。米本も五年生になることが確定していた。二人とも山登りの優等生たらんと努力した報酬だが、ひまはあるし、せっかくネパールにきたのだからヒマラヤをもっと見て歩きたかった。とりわけ、世界最高峰エベレストや、私たちの先輩が苦闘したローツェ・シャールはぜひこの眼で確かめたかった。 11月5日朝、私たちはバラビシ行きのバスに乗込んだ。ポーターとして雇ったハクパ・チョタルという18歳ぐらいのシェルパも一緒だ。バスの座席は狭く、隣りの人とひじがぶつかり合う。バスが走る道路は中国の援助で建設され、チベットのラサとカトマンズを結んでいる。途中、インドラワティ・コーラにかかる立派な橋があり、漢字で「ネパール国王陛下政府、中華人民共和国合作修造1966年」というプレートがかかっていた。目的地ラムサンゴにはちょうど四時間で着いた。工場のような建物が立ち並ぴ、写真撮影禁止の札が立っている。人民服を着た中国人の姿が目立ち、中国製のトラック「解放」が走り回わって、ネパールとは思えぬ雰囲気がある。これからさきは二本の足に頼らなければならない。 三人の旅は快調だ。それぞれ15粁ぐらいのリュックサックを背負ってどんどん歩く。歩きながらハクバ相手にネパール語の学習だ。ハクバから単語を仕入れては、茶店のおかみや子ども相手に、どれだけ通じるか実地訓練する。成果あって、旅を終るころには、食事と宿泊に関すること、道をたずねることだけはすらすら口をついて出るようになった。日本から運んだ食料品はツクチェの偵察で使い果してしまったので、完全現地食主義だ。米と小麦粉が手に入るうちはよかったが、ひき割りトウモロコシばかり数日続くと参ってしまう。そこで時どきニワトリを買って栄養補給した。期せずしてニワトリのしめ方を覚えたのもこの時だ。飛行場のあるルクラに着いて、宿を共にした日本山岳会のエベレスト偵察隊の人たちからカレーライスをふるまってもらったときの感激は忘れられない。翌朝、私たちが出発するさい、同隊の食料係だった明大の植村直己さんが、残った食料をだまって分けてくれたくらいだから、よほどがつがつしていたらしい。 いよいよナムチェ・バザール到着という11月14日、私は下痢をした。前夜泊めてもらったアンツェリンというシェルパの家で、新鮮なヤクの肉を買って食べたが、雑布のように固かった。これがたたったらしい。エペレストの頂きが初めて見えた尾根道のわきにしやがみこむと、水のような便が出た、この日、ナムチェに買物に行くというアンツェリンの大柄で美人の奥さんが私たちと一緒だった。私が大便を終ると、奥さんが連れてきたチンが待ってましたとばかりに、私がしゃがんでいた場所にかけてきた。大便を食べにきたのだが、期待外れでがっかりしたような顔をして戻ってくるではないか。小さな犬に失望のまなざしで見上げられ、情けない思いをした。ネパールの犬は人糞をよく食べる。子どもがウンコをするそばで待ち構えていて、地面に落ちるか落ちないかといううちにパクッとやる。犬の食料事情の悪さがよくわかる。そのせいか、栄養失調気味の犬が多い。ネパールの農村では、人糞は犬が片づけ、ヤクや羊の糞は人が干して燃料に使う。穀物のクズを食べて育ったニワトリは人が食う……理にかなって無駄が無い、などととりとめのないことを考えながら歩くうち、ナムチェに着いた。 ナムチェでは土曜日に市が立つ。標高3400米以上あるこの付近ではできない米や、ミカン、そしてニワトリ玉子などをドゥード・コシ下流のアイシュレカルカなどの部落の人たちが一週間もかけて運び上げてくるのだ。この人たちは白い木綿のズボン下みたいなズボンに、首と手の出る穴をあけた袖無しのチャンチャンコ、はだしで、東部ネパールの低地でごく普通のいでたちだが、黒くてすその長いチベット服を着てチベットブーツをはいたシェルパたちの中ではいかにも寒そうに見える。部落の入口にこの人たちが店をひろげると、ナムチェ中のおかみさんたちが集まり、「高いよ。もっとまけなよ」と大騒ぎだった。すり鉢型の斜面にたくさんの家がへばりついたこの部落から、タムセルク(6608米)の氷の彫刻でよろった山頂がよく見える。土曜の市のにぎわいを耳にしながら「とうとう、シェルパの国にきたのだ」という実感がこみ上げてきた。 |

|

|

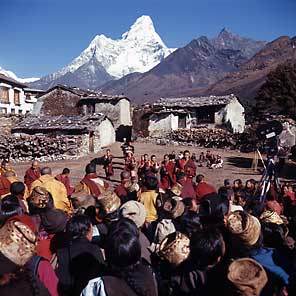

タンボチェのゴンパ(寺院)は尾根状の丘の上にあった。この地方のラマ教の総本山らしく、立派な構えで、前庭には毛むくじゃらのヤクがのんびり草を食べていた。1965年のローツェ・シャール隊が、酸素ボンベなど使い残しの装備をこの寺に預けていた。これを点検し、翌年のため、酸素ボンベの一部をカトマンズに運ぶのも私たちの仕事だった。 ヘッド・ラマにお目通りを願った。快適な応接室には、ガンジーの顔入りのカレンダーやネパール国王夫妻とジョンソン米大統領夫妻が一緒に写ったカラー写真などが飾られていた。エビ茶色の僧服で入ってきたヘッド・ラマはまだ30歳そこそこだろうか。写真で見覚えのある顔だった。はるばる日本から連んだ卓上ポットを進呈し、装備を預かってもらった礼をいった。部屋を辞するさい、ヘッド・ラマがネパール語で「中庭に犬(ククラ)がいるから気をつけなさい」といってくれた。これを聞いた米本がなにを思ったか「サンキュー」を連発している。ニワトリも片仮名で書けばククラで、私たちにはあまり区別がつかない。米本はヘッド・ラマの言葉を「ニワトリを上げます」と勘違いして、大いに感激してしまったのだ。思わず私たちが吹き出すと、ヘッド・ラマは妙な顔をしていた。 あとでヘッド・ラマから夕食をごちそうになった。分厚いオムレツ、すりつぶした豆のスープ。食後のコーヒーもまたしばらくぶりだけに感激的だった。 タンポチェには宿泊無料のゲストハウスがあり、その一室に泊めてもらった。隣室にはロンドンの旅行業者が募集したヒマラヤ観光団の脱落組がいた。肥ったおばあさんばかりで、標高4000米の徒歩の旅は見るからに無理、といった感じの人たちだ。ココアのお相伴に預かったが、その代わり「毎日うどんとジャガイモばかり。殺人的な食事よ」とキイキイ声でたっぷり聞かされた。「ところであんた、今夜は何を食べたの?」ーあわてて「皆さんと同じですよ」と調子を合わせておいた。ヘッド・ラマから上等のオムレツをごちそうになってきたなどとうっかりしゃべろうものなら、ひどい目にあっただろう。食い物のうらみは恐ろしいのだ。 |

11月16日。ペリチェに着いた。4243米、ヤクの放牧地で、村人はほとんどが里に降りたあとに、日本人が一人いた。川道武男さんという北大出身の山男で、当時北大動物学教室に所属、ナキウサギの権威だ。エベレスト・スキー隊の装備・食料をデポした小屋の番をする代わり、食料を提供してもらい、この小屋を本拠にナキウサギの観察をしていた。この小屋に泊めてもらう。 川道さんによると、ナキウサギは氷河時代の生き残りの動物で、ヒマラヤやアラスカ、日本では北海道大雪山系にしかいない。ワナで捕まえたのを見せてもらったが、ネズミとウサギの合の子みたいで、かわいい顔をしていた。一度ツガイになると離れることがなく、いつも一緒に行動するなど、珍らしい習性をもっているそうだ。 ちょうどいい工合に、この小屋から少し離れた斜面にナキウサギの生息地があるという。川道さんは朝早く、羽毛服を着込んで、生息地に出かける。大岩の上にすわり込むと、双眼鏡を手に日がな一日、ナキウサギの観察を続ける。なれると個体識別が可能だそうで、「太郎」とか「花子」など適当な名前を一匹ずつつけて、何時何分、太郎さんがエサを食べたとか、求愛したとか、ことこまかにノートするそうだ。「ほかにやるやつがいないから、オレはナキウサギの世界的権威なんだ」といっていた。 |

参考リンク: 川道さんの近況 シプトン特集 シプトン評 新谷さんの近況 ローツェ・シャール早大隊 |

|

川道さんから、スキー隊のテントを拝借して、クーンブ氷河をさかのぼり、エベレストのべースキャンプ設営地に近いゴラク・シェップというところまで行った。小さな池のはたにテントを張ると、一人のシェルパがやってきて「ブリティシュ・サーブ(だんな)に会わないのか」という。高名なエリック・シプトンのことだった。シプトンが例のヒマラヤ観光団の案内役として、この付近にきていることは聞いていたが、同じ場所に泊ることになるとは思っていなかった。しかもまさにエベレストの麓で会えるとは。幸運に胸がおどった。早速、近くのテントまで行く。赤い毛糸の帽子に、ブルーの羽毛服、ジーバン姿の、思いがけず小柄な老人がシプトンだった。「お会いできて、うれしい。あなたの書いた本を何度読んだことか……」と話しかけると、静かにうなずいていた。私と米本は、すっかり陽がかげり、夜の冷気があたりを包む中で、このヒマラヤの大先輩の、しわが深く刻み込まれた顔をじっとみつめたものだった。 |

エベレストの山ふところまで近づいて満足した私たちは、ペリチェに戻り、今度はイムジャの谷をさかのぼった。早稲田の先輩たちが四年前、期待と不安を胸に歩いた道だ。ローツェからヌプツェに至る稜線は、雪もつけず、黒い岩肌を露出して衝立のように迫まってくる。イエロー・バンドがくっきりと浮出てみえた。右手には白いアマ・ダブランが青空に突刺さるようにそびえていた。 チュクンからさき、道を間違えて支流のローツェ氷河に迷い込んでしまった。起伏が激しく、極端に悪い氷河だ。足許にずいぶん気を使って、結局この日は標高5000米の氷河上でテントを張って泊った。青黒い空をバックに、夕日に染まったローツェは息をのむほど美しかった。次の日は、これまでよくがん張ったハクパを休養させ、米本と二人でイムジャ氷河の奥の、ローツェ・シャール隊ベースキャンプ跡の近くまで行った。ここまでくると、ローツェのコブの一つのようだったローツェ・シャールが独立した立派なピークに見える。早大隊が登路に選んだ西南稜は鋭く、直線的だ。先輩の苦闘の跡をしのんで引き返した。夕方、ペリチェに戻った。米本は学園紛争で遅れた前期試験が始まるため、急いで帰国しなければならない。米本は「ルクラでなんとか飛行機をつかまえてカトマンズに帰ります」と云い残し、ハクパを連れて夕闇の中をタンボチェ目指して下っていった。私は一人でこれからさらに東に向かい、ピラトナガールまで歩くつもりだ。タンボチェの寺院で二、三日後、年に一度の祭りがあるので、それまで川道さんの小屋に泊めてもらうことにした。 |

|

ペリチェの小屋ではこのとき、北海道の酪農学園大山岳部の新谷暁生さんという素朴な好青年も一緒だった。この地でチベット高原原産の高地牛ヤクや、ヤクと普通の牛との間にできた雑種を、あちこちのシェルパの家に泊り込んでは調べていた。 小屋の近くで、いなくなったヤクを探していたら、ヒマラヤオオカミにおそわれ、川の中で死んでいた、という知らせがあった。川道さん、新谷さんと三人で解体を手伝いに行った。川からひもで引き上げると、尻のあたりが大きく食い破られていた。すごいものだ。大切に育てていたのだろう。持主のシェルパは皮をはぎながらあふれる涙をぬぐおうともしなかった。 小屋への帰りがけ、少し離れた川の中にほの白く裸の体が見えた。川道さん「大変だあ。ありゃ女だぞ」。それゆけ。走るとあまりにはしたないので、競歩だ。しかし、テキも素早く気づいて、近づいたときにはすでにズボンもシャツもつけ終っていた。金髪の彼女「オー、ちょっと遅かったわね」だと。 この人、ヘルタさんといって少々オールドミスのルフトハンザ航空のスチュワーデスだ。長い休暇をとって一人でヒマラヤの山麓歩きを楽しんでいた。ヘルタとはすでに顔なじみだった。最初は10月初旬、カトマンズのネパール外務省で、二度目は約40日後、ルクラの飛行場で、飛行機から彼女がおりてきて、ばったり顔を合わした。この間、彼女は西ネパールのゴルカ地方などを歩いていたそうだ。彼女もタンボチェのお祭りを見て帰るというので、旅は道連れ、同道することにした。彼女はシェルパを数人連れており、ただ一人となった私としては食事を一緒につくってもらうと手間がはぶけて好都合だ。 |

page 1. ツクチェへ |

|

|

| home > history > iwatsubame > VI-IX > 冬晴れのヒマラヤ(2) | ||

| prev. | next |

(C) 2000-2026, azabu alpine club

text and photos by s.yamada.all rights reserved.

| ホーム || これまでの活動 || ギャラリー || コラム || 山岳部員・OB会員のページ || 掲示板 || このサイトについて |

| 岩燕メイン || I-V号 || VI-IX号 || 那須追悼号 || 岩燕総合インデックス || 管理者へメール |